𝐃𝐈𝐊𝐋𝐄 𝐙𝐠𝐨𝐝𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐨𝐯 | 𝐃𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚

La consultazione, tuttavia, si svolse in un grave clima di intimidazione e da ripetute violenze da parte dei sostenitori del Partito Nazionale Fascista. Il candidato socialista Antonio Piccinini fu ucciso, altri candidati di sinistra furono feriti, ovunque furono impediti i comizi, bruciati i giornali, impedito l'affissione dei manifesti, anche attaccando le stamperie, Vi furono brogli anche superiori alla media (alta) dell'Italia dell'epoca. In diverse circoscrizioni, soprattutto meridionali, il voto non fu esercitato in condizioni di libertà, ma in maniera palese e con la presenza di esponenti fascisti nei seggi e nelle cabine elettorali, mentre i prefetti ebbero ordini di contrastare l'astensionismo convogliando voti a favore del governo, il che rende rimarchevole il risultato delle opposizioni. Inoltre il listone nazionale di Mussolini aveva assorbito le macchine elettorali di molti partiti di centro e di centro destra, e transfughi (detti "traditori") del sardismo e del partito popolare, garantendosi una base elettorale più larga del semplice fascismo, oltre che vari specialisti del voto di scambio.

Il risultato fu quindi ampiamente favorevole alla lista governativa, con l'elezione in blocco di tutti i suoi 356 candidati. Al momento di convalidare le decisioni della Giunta delle elezioni, diversi parlamentari di minoranza segnalarono proteste per le modalità di voto in alcune circoscrizioni (Abruzzi, Campania, Calabria, Puglie e Sicilia) e fu presentata una richiesta da parte degli onorevoli Arturo Labriola, Giacomo Matteotti ed Enrico Presutti per il rinvio degli atti alla Giunta

continua https://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_di_Giacomo_Matteotti_del_30_maggio_1924

Il Manoscritto di Udine (Videnski Rokopis in sloveno) è un documento del XV secolo che contiene, tra le varie annotazioni, anche un elenco di numeri scritti in lingua slovena con caratteri latini.Le più importanti testimonianze manoscritte in sloveno, a noi pervenute, possono riassumersi in:

Questa storia inizia… Inizia con il fatto che sono laureata in lingua inglese, e la prima persona che mi ha insegnato la mia prima parola in quella lingua è stato nonno Agostino, di cognome faceva Cencig, era nato a Logatec. L’inglese non l’aveva però imparato a scuola, come l’ho imparato io, ma in un contesto molto diverso. Mia madre, sua figlia, racconta che il nonno non amava festeggiare il compleanno perché, durante la Seconda guerra mondiale, l’avevano fatto prigionero. Dalle Valli del Natisone pare che sia arrivato a Napoli e da lì sia partito per il Nord Africa, per andare a combattere con l’esercito italiano, ma lì, nel deserto, è stato catturato dagli inglesi.

È così iniziato il suo viaggio da ventenne, che non è stato un Erasmus ma qualcosa di completamente diverso. Dai pochi racconti del nonno (non raccontava molto, quell’esperienza durata quattro anni se l’è tenuta dentro) sappiamo che, come prigioniero, dal Nord Africa – dalla Libia raggiunse Alessandria d’Egitto e proseguì giù per il Canale di Suez – giunse in Sudafrica, a Durban e da lì a Zonderwater (è il più grande campo di prigionia costruito dagli Alleati durante la Seconda guerra mondiale, tra l’aprile del 1941 e il gennaio del 1947 ospitò oltre 100 mila soldati italiani catturati dagli inglesi sui fronti dell’Africa settentrionale e orientale, ndr).

La sera in quel campo di prigionia, con un capitano che l’aveva preso sotto la sua ala, ha iniziato ad imparare l’inglese, mentre lui insegnava l’italiano al capitano. Il nonno ricordava come questo inglese non riuscisse a pronunciare la parola ‘cucchiaio’. Quando ho iniziato a studiare inglese alle elementari, con il nonno leggevamo dei testi, e mi stupiva il fatto che il nonno conoscesse bene quella lingua. Questa cosa mi incuriosiva, anche per la realtà in cui sono cresciuta, dove da piccola sai che una cosa può avere tre nomi ma è sempre la stessa cosa. Mi ha motivata a studiare l’inglese, fino ad arrivare all’università. Questo mi ha permesso di fare tante cose, di viaggiare ovunque, di conoscere tante storie, di raccontarle… Mio nonno ha insomma lasciato un segno in questa mia voglia di conoscenza.

Poi sono accadute delle coincidenze, che forse non lo sono. Un giorno mia madre conosce assolutamente per caso – a una festa, seduti allo stesso tavolo – un militare in pensione che aveva accesso agli archivi militari a Udine. Mia madre gli racconta che il nonno era stato prigioniero in Sudafrica, questa persona dopo qualche mese le invia una busta con tutti i documenti della sua permanenza nel campo di prigionia. È stata una cosa veramente emozionante. C’era tutta la mappatura del viaggio che aveva fatto da quando era stato catturato. Per la prima volta ho visto una sua foto da giovane. C’erano i suoi dati, e poi la descrizione di una specie di kit che veniva dato a ogni prigioniero, dove c’era persino uno spazzolino da denti. Leggere questi documenti è stato, per me e per mia madre, entrare in qualcosa che non conoscevamo, proprio perché mio nonno non aveva mai voluto raccontarlo. Erano dodici fratelli, superata la guerra bisognava solo lavorare.

Una domenica sono al ‘Baule del diavolo’, il mercatino di Cividale, e tra i libri usati in vendita mi capita di gettare l’occhio su uno, si intitola ‘I diavoli di Zonderwater’, dove uno di questi prigionieri di guerra ha raccontato la realtà in cui vivevano. È stato toccante leggere quel libro, e ci è servito anche a ricostruire la storia del nonno.

Nel 2019 mi sono detta che volevo andare a vedere questo posto. Per avere maggiori informazioni mi hanno aiutato i social, dove c’è un gruppo di parenti dei prigionieri che raccontano le loro storie. Il Covid mi ha costretta ad accantonare l’idea, ma non del tutto. Usciti dalla pandemia, ho chiesto ancora a mia madre se poteva darmi qualche altra informazione, e mi ha detto che avremmo dovuto avere due cugine in Sudafrica, figlie di un fratello del nonno che ci era andato per cercare lavoro. Ho scritto loro su Facebook, dal gruppo di Zonderwater mi è stato dato il contatto di una persona, Emilio, che da oltre 25 anni, laggiù, cura la ‘collezione di emozioni’ di questo luogo, e che avrei potuto incontrare laggiù.

A inizio dicembre del 2023 parto, arrivo in Sudafrica, e all’aeroporto vengono a prendermi le cugine. La prima cosa che mi hanno detto è che sono stata davvero ‘brave’, impavida, perché ero la prima della famiglia Cencig ad andare a trovarle in Sudafrica. Non sapevano però che il nonno Agostino era stato prigioniero lì, è stata per loro una scoperta. Assieme siamo andate a Zonderwater, nei cui pressi c’è ora una prigione. C’era un caldo impressionante, non riesco a immaginare cosa provassero allora i prigionieri, e capisco ancora di più, quando con il nonno nelle Valli andavamo insieme a camminare, la sensazione che provava quando beveva un bicchiere di acqua fresca. D’altra parte Zonderwater, mi hanno spiegato, significa ‘posto senza acqua’. Lì accanto c’è un cimitero per coloro che purtroppo non sono sopravvissuti, e un museo con varie testimonianze della vita dei prigionieri di guerra.

Lì, a 10 mila chilometri da casa, mio nonno è rimasto quasi quattro anni. Nonostante tutte le difficoltà è riuscito non solo a sopravvivere ma anche a crescere. Tornare nelle Valli negli anni Cinquanta sapendo l’inglese era come oggi tornare sapendo il mandarino.

Il Sudafrica è ricco di contraddizioni, ti sembra di essere in Europa ma non lo sei, in alcuni casi ti pare di vivere in una gabbia dorata, vivono in luoghi protetti, la sera non escono di strada. I lavori più umili li fanno ancora le persone di colore, non esiste ancora la parità dei diritti tra bianchi e neri. La figura di Mandela è ovunque, ma nella quotidianità il suo insegnamento non si avverte. È comunque un Paese che ti riempie gli occhi di tanta bellezza, perché ha un mare selvaggio, spazi infiniti, tanta natura. Nelle città, certo, sei vestito con abiti moderni ma ti sembra di essere nel film ‘Il colore viola’. L’impossibilità di spostarsi senza libertà, sempre con il timore di una rapina, mi ha colpito tanto. Come il fatto che molti degli abitanti sono ribattezzati con un nome europeo. Uno di loro aveva il badge (tesserino d’identità) con il nome Cantino. Poi mi hanno spiegato che i loro nomi sono difficili da pronunciare e quindi si ribattezzano, come se avessero una seconda identità per quando hanno contatti con gli europei, con gli occidentali.

O meglio: lo era stata, prima che la disgregazione della Repubblica Federativa di Jugoslavia portasse anche alla distruzione di buona parte della documentazione sulla Resistenza.

Distruggere il patrimonio ideale, documentale e monumentale di uno dei più forti movimenti partigiani europei aveva un senso preciso nella strategia dei nazionalismi che si spartirono negli anni ’90 del 20° secolo la Jugoslavia. La Resistenza era l’episodio fondativo della Repubblica federativa socialista, era stata il movimento egemonizzato dal Partito Comunista di Tito, Kardelj, Gilas, Rankovic e degli altri dirigenti della nuova Jugoslavia. Un movimento che liberò praticamente da solo quel paese, combattendo duramente contro i troppi fascisti occupanti che lo avevano martirizzato dal 1941 al 1945 (italiani, tedeschi, ungheresi, rumeni, bulgari, albanesi), ma anche contro le milizie indigene degli ustaša croati, četnici serbi, belogardisti sloveni ed SS musulmani bosniaci.

La documentazione fotografica che pubblichiamo era conservata in una biblioteca pubblica dell’ex Jugoslavia, e fu salvata dalla distruzione da un cittadino di quel paese, diventato esule come centinaia di migliaia di altri. Ci è giunta attraverso un amico, il sindacalista della Cgil pordenonese Claudio Petovello, che ha avuto l’idea di riprodurre le fotografie.

I protagonisti delle immagini sono quasi sempre militari italiani impegnati nell’uccisione di massa di civili jugoslavi (cfr. anche la documentazione contenuta in altro luogo in questo stesso sito: http://www.storiastoriepn.it/quante-volte-ragazze-croate-guardavate-i-bersaglieri-italiani-come-fosse-il-demonio-le-foto-del-bersagliere-riccardo-lorenzon-durante-loccupazione-italiana-della-jugoslavia/). Solo in una minoranza dei casi qui documentati gli assassini sono soldati germanici.

Il materiale fotografico è corredato da una classificazione che lo colloca tra quello raccolto dalle autorità jugoslave nel dopoguerra, per l’identificazione dei criminali invasori e dei loro aiutanti. Un’azione di giustizia che, con la complicità delle autorità dei vari paesi coinvolti nel conflitto, in primo luogo i governi dell’Italia postbellica, non è mai stata fatta. Lasciando così libero spazio alle rivendicazioni nazionalistiche ed al revisionismo e negazionismo storico.

Le foto non sono sempre corredate da una apposita didascalia. Quelle che c’erano, le abbiamo riprodotte tra virgolette « ». Successivamente alla pubblicazione, abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento, che ci hanno indotto ad approfondire l’origine delle foto. Cosa che si è rivelata possibile per la maggioranza di esse, anche se non ancora per tutte.

Utili, oltre alle segnalazioni di alcuni studiosi con cui siamo in corrispondenza, sono i quattro ponderosi volumi fotografici Fotografski dokumenti o boju Komunistićne Partije Slovenije, Ljubljana, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja in muzej ljudske revolucije, 1959-1964, rintracciati nella sorprendente biblioteca personale di Mario Bettoli.

Infine, un gruppo di altre foto è stato identificato grazie al catalogo della mostra Una lunga notte 1942-1945. La collezione Erminio Delfabro, edita dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dal Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale “Leopoldo Gasparini” (Gorizia, 2001, a cura di Dario Mattiussi, Luciano Patat e Marco Puppini). In questo caso, si tratta di una selezione delle foto che il fotografo partigiano gradiscano raccolse, dapprima riproducendo clandestinamente i rullini dei soldati tedeschi portati a sviluppare nel laboratorio del (pure antifascista) Valentino Zuliani presso cui lavorava, e poi continuando il lavoro di documentazione con i reparti partigiani e nel dopoguerra in Jugoslavia, presso la sezione fotografica dell’ufficio informazioni della Presidenza del Consiglio della Repubblica popolare di Slovenia, ove «collabora[va] alla raccolta di prove fotografiche sulle atrocità compiute da fascisti e nazisti in Slovenia» (Una lunga notte, cit., p. 14).

Gian Luigi Bettoli

Fondata 80 anni fa, la Repubblica di Caporetto/Kobariška republika fu la prima formazione statale libera all’interno del Regno d’Italia, i cui confini erano ancora quelli del Trattato di Rapallo (1920). Eppure per la storiografia della Resistenza resta un fatto generalmente sconosciuto, mentre, nella nostra regione, trovano largo spazio la Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli e la Zona libera del Friuli Orientale. Ma si trattava, come per la ventina dei territori liberi sorti nell’Italia settentrionale, di repubbliche fondate per lo più nella seconda metà del 1944 al fine di contrastare l’oppressione degli occupatori e preparare il terreno alle forze alleate che stavano salendo verso Nord. Le ragioni di tanta lacuna sono molteplici e sono da ricercare, per Luciano Marcolini Provenza, dell’Anpi di Cividale, «nei rapporti volutamente mantenuti tesi dal Governo centrale italiano, nel dopoguerra, sulla questione del “confine orientale”, argomento da spendere, e ancora ai giorni nostri accade, per motivi politico- ideologici; su un altro fronte a causa delle “gelosie” riguardanti la primogenitura del fenomeno resistenziale e ancora per motivazioni di carattere nazionalistico» ( Patria indipendente, novembre 2018).

La Repubblica di Caporetto fu fondata immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e negli stessi giorni in cui l’esercito di occupazione del Terzo Reich costituiva la Zona d’operazioni del Litorale adriatico/Operationszone Adriatisches Küstenland che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, quest’ultima occupata dall’Italia nell’aprile 1941.

Fu don Antonio Cuffolo (1889-1959), parroco di Lasiz, per primo a scrivere nei suoi diari dell’esistenza di un’unità territoriale organizzata sotto il controllo dei ribelli, come chiamava i partigiani al loro apparire in Benecia, e dell’esistenza di una repubblica. Il 27 settembre 1943 annotò: «In Italia due governi e cioè quello del re, con a capo il gen. Badoglio sotto gli Alleati, e quello della repubblica fascista, con a capo Mussolini che, come si sente, sarebbe ancora vivo ed in mano ai tedeschi. Al di qua del Ponte S. Quirino noi abbiamo… la nostra repubblica da soli e nessuno ci secca, ma temiamo di giorno in giorno che tedeschi e repubblichini fascisti irrompano in forze nella valle per aprirsi la strada verso l’Austria, e che si vendichino su di noi». A diradare la nebbia che avvolgeva la Repubblica di Caporetto e a darne una visione complessiva è stato Zdravko Likar, già prefetto di Tolmino, nel volume Kobariška republika (2018, Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju, ZBV NOB). Seguiamo la sua narrazione.

Esercito. Dopo l’8 settembre i partigiani sloveni scesero nei paesi del fondovalle. Anche in Benecia fustran rono costituite varie unità partigiane con centinaia di combattenti. L’esercito della Repubblica raggiunse le 5mila unità, compresi i militari di diverse nazionalità fuggiti dai campi di concentramento italiani che in maggioranza erano sloveni, croati, montenegrini…; un centinaio appartenevano all’esercito inglese e avevano il loro punto di raccolta a Stupizza; c’era anche un plotone di soldati dell’Unione sovietica. I partigiani italiani che operavano nel Collio goriziano e tra Subit, Canebola e Montefosca erano inquadrati in unità che formeranno la Divisione Garibaldi. Compito dell’esercito era impedire l’occupazione di questo territorio nevralgico tra la pianura friulana, la Slovenia centrale e il territorio alpino. La Repubblica era organizzata politicamente ed era amministrata dall’autorità civile.

Territorio. La Repubblica, che aveva una superficie di circa 1400 km2, si estendeva sulla valle dell’Isonzo da Bovec/Plezzo a Tolmin (paesi esclusi), sul Collio, sul versante destro del comune di Kanal/Canale d’Isonzo, sulle Valli del Natisone, del Judrio e del Torre, sulle aree montane dei comuni della pedemontana e su fin a Resia. Gli abitanti erano oltre 55mila. La capitale era Kobarid/Caporetto.

Amministrazione. In un primo momento le funzioni amministrative e politiche erano svolte dalla Osvobodilna fronta/Fronte di liberazione, che provvedeva alle varie necessità della comunità civile e dei combattenti. Le principali entrate della Repubblica (la moneta era la lira italiana) erano prestiti, tasse e libere oblazioni. Le elezioni si tennero nel mese di ottobre.

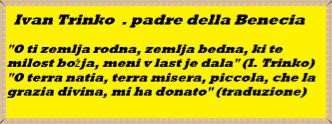

Scuola. La costituzione del territorio libero diede la possibilità di istituire scuole in sloveno, com’erano prima del fascismo. A capo dell’organizzazione scolastica fu chiamato il noto scrittore France Bevk che già il 21 e 22 settembre diede le disposizioni per l’inizio delle lezioni. Anche alcuni sacerdoti si dedicarono all’insegnamento e svolsero una funzione di supporto ai maestri che non avevano le competenze linguistiche necessarie dal momento che avevano compiuto gli studi nelle scuole italiane. In alcuni paesi delle Valli del Natisone prima furono organizzati corsi di sloveno, in seguito furono istituite delle vere e proprie scuole.

Sanità. Furono istituiti due ospedali civili: uno a Sužid, trasferito poi a Svino, l’altro nell’albergo Devetak di Caporetto. Ma anche in questo settore mancava il personale. Anton Lister, un odontotecnico che aveva fatto un corso nella sanità italiana, rilevò la farmacia del paese e prestò servizio anche nell’ospedale. I 30 feriti ricoverati venivano curati da due medici: Pavel Filipov, russo, e Giuseppe Marangon, italiano.

Approvvigionamenti. Il più grande problema era il reperimento dei generi alimentari. Furono organizzate delle cucine da campo, i viveri venivano cercati nei paesi vicini e in Benecia. I comandi vennero a sapere che nel mulino di Azzida erano ammassate oltre mille tonnellate di grano e dieci tonnellate di farina che, grazie ad una spedizione ben organizzata e all’aiuto di carrettieri locali, furono trasportati a Caporetto.

Difesa. Numerosi furono i tentativi di tedeschi e collaborazionisti di occupare la Repubblica, in particolare lungo la Val Natisone che rappresentava la via più diretta.

Ma per arrivare a Caporetto le truppe di stanza a Cividale dovevano superare Ponte San Quirino, ben presidiato dalle formazioni partigiane. Qui si ebbero vari scontri, sempre respinti. Per domare la resistenza si ricorse anche all’aviazione che compì numerose incursioni e bombardò i paesi della Benecia e del Caporettano, ma senza risultati sul piano militare. Due vere battaglie furono combattute il 6 ottobre – la prima a Merso Inferiore, dove cadde il partigiano Mario Jurman di Costne (Grimacco), la seconda ad Antro, dove giovani della zona e partigiani stanziati a Loch tentarono di fermare la marcia di una grossa colonna di tedeschi che, salita da Cividale a Spignon stava scendendo nel fondovalle.

Fine. Visti i vani tentativi di sfondare nelle Valli del Natisone, il comando tedesco mise in campo un poderoso schieramento di forze. A Resia furono mandati 280 uomini delle unità alpine tedesche, Cividale e Tolmino furono forniti di unità corazzate. Il piano per la conquista della Repubblica prevedeva un attacco da tutte le direzioni, ma quello principale doveva arrivare da Bovec e poi da Tolmin, Cividale, Tarcento e Resia. Si trattava di forze bene addestrate e dotate di armamenti efficienti; a loro disposizione avevano anche armi pesanti, mezzi blindati e l’aviazione. L’attacco iniziò il 26 ottobre nella conca di Bovec. A sferrarlo furono i Kraški lovci/Cacciatori del Carso. Altre unità avanzarono dalla sponda sinistra dell’Isonzo e da Resia lungo la valle dell’Uccea. Il 29 fu occupata Trnovo. Alle 13 del 1° novembre iniziò l’ultimo attacco che portò alla conquista di Caporetto. Gli scontri continuarono nei giorni seguenti.

Quando i tedeschi riuscirono ad occupare anche il Breginjski kot, un contingente di partigiani si spostò oltre il Natisone e si concentrò sul Matajur, dove furono accerchiati. Si accese una battaglia furibonda che durò un giorno intero e provocò 32 morti tra i partigiani che in maggioranza provenivano dal Collio. Il resto della formazione riuscì a rompere l’accerchiamento e a passare sul versante sinistro del Judrio. Le Valli del Natisone resistettero ancora qualche giorno. Il 6 novembre le truppe tedesche salirono a Luico, scesero nella valle di Savogna e raggiunsero San Pietro; da Robič arrivarono a Pulfero. Un’altra colonna, partita da Cividale, occupò Vernasso e si spinse sul versante destro del Natisone. Il 9 novembre tutta la Benecia era occupata.

Don Cuffolo, sconsolato, scrisse: «Addio alla nostra repubblica!»; e poi: «È la fine della nostra buona sorte, della nostra libertà e della nostra pace!». (Giorgio Banchig)

dal Dom

Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori; porta le ortiche e i fiori, i serpi e l’usignol. Schiamazzano i fanciulli in terra, e i...