DESCRIZIONE BLOG

PAGINE/STRANI

INNO SLOVENO

CERCA NEL BLOG

Modulo di contatto

translate

blog antifascista

follower

arhiv

28 giu 2024

AQUILEGIA VULGARIA selvatica

28 mag 2024

25 mag 2024

Pulmonaria officinalis

La polmonaria (Pulmonaria officinalis L., 1753) è una pianta della famiglia delle Boraginacee, diffusa in Europa.Il nome del genere deriva dal latino pulmo (polmone), mentre l'epiteto specifico officinalis fa riferimento all'impiego terapeutico della pianta nella medicina tradizionale. Il riferimento ai polmoni è presente anche nel nome comune della pianta in molte lingue, come l'inglese "lungwort", il tedesco "lungenkraut", il francese "herbe aux poumons".È una specie erbacea alta sino a 30 cm.

Le foglie, con lamina ovato-acuminata, a base cuoriforme, di colore verde scuro con evidenti chiazze biancastre confluenti, presentano setole sparse di lunghezza variabile e radi peli ghiandolari.

I fiori hanno un calice lungo -11 mm e una corolla purpura o violacea, larga 13–20 mm.La specie ha un areale europeo che si estende dalla Francia all'Ucraina e dalla Scandinavia ai Balcani. In Italia questa specie è presente, con discontinuità, sui rilievi alpini, prealpini e appenninici delle regioni settentrionali a partire da 100 m fino a 1500 m d'altezza.

Usi alimentari

Le foglie, sia crude che cotte, sono utilizzate in ambito alimentare come componente di insalate. Vengono anche utilizzate nella produzione di amari e vermouth.

Secondo la dottrina delle segnature, l'aspetto chiazzato delle foglie di P. officinalis ricorda quello di un polmone malato, e pertanto ne era consigliato l'uso per il trattamento delle affezioni respiratorie. Per via della composizione chimica, caratterizzata dalla presenza di mucillagini e saponine, questa pianta in letteratura è considerata dotata di effetto emolliente, espettorante e in generale tossifuga.

Studi recenti hanno approfondito l'attività antiossidante e il potentiale ruolo di inibitore dell'acetilcolinesterasi e della tirosinasi di estratti di P. officinalis, determinandone il contenuto di principi attivi quali polifenoli, flavonoidi e proantocianidine.

Sono anche stati condotti studi per esplorare il potenziale impiego di estratti di P. officinalis nel trattamento della mucoviscidosi, in particolare delle infezioni da Staphylococcus aureus che caratterizzano il decorso clinico di questa patologia.

da wikipedia

18 mar 2024

GATTICI simbolo di primavera

Esistono moltissime varietà di salice .

Gemme di salice gattici/misici(da mis=topo)

(sloveno macice=gattini)

Salix caprea (salicacee)

Poesia di Giovanni Pascoli

I Gattici

E vi rivedo, o gattici d’argento,

brulli in questa giornata sementina:

e pigra ancor la nebbia mattutina :

sfuma dorata intorno ogni sarmento.

Già vi schiudea le gemme questo vento

che queste foglie gialle ora mulina;

e io che al tempo allor gridai, Cammina,

ora gocciare il pianto in cuor mi sento.

Ora le nevi inerti sopra i monti,

e le squallide piogge, e le lunghe ire

del rovaio che a notte urta le porte,

e i brevi dì che paiono tramonti

infiniti, e il vanire e lo sfiorire,

e i crisantemi., il fiore della morte.

dal web

11 gen 2024

NON TI SCORDAR DI ME

Fiori - Myosotis, non ti scordar di me

20 dic 2023

IL TIGLIO DI NAPOLEONE A RUTTE PICCOLO

18 giu 2023

L'aquilegia

L’aquilegia è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae. Originaria di America, Asia e zone alpine europee, cresce in modo spontaneo. In Italia la troviamo soprattutto nelle aree alpine e in quelle appenniniche.

Le piante di aquilegia sono diffuse in particolar modo in ambienti freschi e non ventilati in cui è presente un’esposizione al sole ma non diretta. Vengono utilizzate come piante ornamentali grazie ai loro fiori, rinomati per la forma caratteristica, le dimensioni e i colori.

Le sfumature cromatiche dei petali possono essere molto variegate: dal blu al rosa e dal bianco al viola a seconda delle specie. La rusticità di queste piante consente loro di sopravvivere anche in condizioni di vita piuttosto estreme. Si rivelano pertanto adatte pure a chi non ha grande esperienza di giardinaggio o pollice verde.

31 mar 2023

Il mandorlo anche al nord

24 gen 2023

ERICA CARNEA- le nostre piante

L'Erica carnea si presenta come una pianta spontanea perenne appartenente alla famiglia delle Ericaceae e al genere Erica.È una pianta che forma dei cuscini fioriti dato il suo sviluppo per lo più in larghezza. Tipica delle Alpi, Appennini settentrionali ed Alpi Apuane; vive a quote fino ai 2500 m s.l.m. in prati e pascoli, su pendii rocciosi e soleggiati e nelle zone luminose al limitare dei boschi di conifere. Appartiene alla famiglia delle Ericacee.Dal fusto sottile e legnoso spuntano foglioline aghiformi dal colore verde vivo, che lo ricoprono per la sua totalità. Possono presentarsi anche di color bronzeo o giallo scuro, in particolari condizioni di esposizione alla luce. L'erica carnea ha fusto strisciante a livello del terreno, alta fino a 40 cm. I fiori riuniti in grappoli apicali sono di colore rosa più o meno sfumato. La forma della corolla richiama una botte ed è formata dalla fusione dei singoli petali fra loro. Dalla sommità della corolla si intravedono 8 stami scuri e uno stilo più lungo, che viene urtato dagli insetti che si posano sul fiore, favorendone l'impollinazione. Fiorisce da febbraio a giugno. È una pianta suffruticosa, spesso come erbacea, sempreverde e aghifoglia, più grande in larghezza rispetto all'altezza. È una pianta molto robusta e spesso capita di vedere i fiori rosei spuntare nella neve, annunciando la primavera.

da wikipedia

Esiste anche una mutazione naturale dai fiori molto chiari, a volte totalmente bianchi, classificata come Erica carnea var. albina.

I fiori sono officinali e la pianta è medicinale, hanno proprietà diuretiche assai potenti e servono per la preparazione di tisane urinarie. Hanno inoltre azione antisettica dovuta alla presenza di arbutina; sono usati in casi di cistiti, specie quelle prostatiche, preferiti ad altri preparati, in quanto non tossici.

È pianta molto visitata dalle api per il polline ed il nettare, da cui esse producono un ottimo miele

23 gen 2023

Alberi della Benecia

Fagus L., 1753 è un genere di piante angiosperme eudicotiledoni appartenente alla famiglia delle Fagaceae, che comprende specie arboree e arbustive originarie dell'Europa, delle Americhe, del Giappone e della Cina, con altezza dai 15–20 m fino ai 30–35 m.

Il faggio viene coltivato in boschi cedui per la produzione di legna da ardere. Nelle coltivazioni a fustaia si effettuano tagli ogni 90–100 anni, dai quali si ricavano 400-500 metri cubi di legname a taglio. Come legname viene impiegato nella costruzione di pavimenti,pareti, mobili, giocattoli, utensili da cucina,banchi da lavoro,ripiani. E' adatto alla tornitura.

Proprietà medicinali

- Il decotto di giovani radici raccolte in primavera o in autunno, è anticonvulsivo.

- Il decotto di corteccia raccolta preferibilmente in primavera spezzettata ed essiccata ha proprietà febbrifughe ed astringenti.

- Per distillazione del legno si ottiene il creosoto, liquido oleoso con odore acuto di fumo e sapore fortemente aromatico, che viene utilizzato come disinfettante ed espettorante.

- Un bagno di foglie di faggio è rimedio contro l'insonnia

- da wikipedia

1 dic 2022

L'elleboro

ELLEBORO: ROSA DI NATALE

13 ott 2022

Il castagno

Il castagno europeo (Castanea sativa Mill., 1768), in Italia più comunemente chiamato castagno, è un albero appartenente alla famiglia Fagaceae[1]. Negli ultimi decenni è stato sovente introdotto, per motivi fitopatologici, il castagno giapponese (Castanea crenata). Le popolazioni presenti in Europa sono perciò principalmente riconducibili a semenzali di castagno europeo o a castagni europei innestati sul giapponese o a ibridi delle due specie

Importanza economica e diffusione

Il castagno è una delle più importanti essenze forestali dell'Europa meridionale, in quanto ha riscosso, fin dall'antichità, l'interesse dell'uomo per i molteplici utilizzi. Oltre all'interesse intrinseco sotto l'aspetto ecologico, questa specie è stata largamente coltivata, fino ad estenderne l'areale, per la produzione del legname e del frutto. Quest'ultimo, in passato, ha rappresentato un'importante risorsa alimentare per le popolazioni rurali degli ambienti forestali montani e, nelle zone più fresche prealpine, d'alta collina, in quanto erano utilizzate soprattutto per la produzione di farina di castagne.

L'importanza economica del castagno ha attualmente subito un drastico ridimensionamento: la coltura da frutto è oggi limitata alle cultivar di particolare pregio e anche la produzione del legname da opera si è marcatamente ridotta. Del tutto marginale, infine, è l'utilizzo delle castagne per la produzione della farina, che ha un impiego secondario nell'industria dolciaria.

Si ritiene che buona parte delle superfici forestali a castagno siano derivate da una rinaturalizzazione di antiche coltivazioni abbandonate nel tempo[2], mentre la coltivazione si è ridotta alle stazioni più favorevoli, dove è possibile ottenere le migliori caratteristiche merceologiche del cacumi, in particolare il legname[2].

Descrizione botanica

Il castagno è una pianta arborea, con chioma espansa e rotondeggiante ed altezza variabile, dai 10 ai 30 metri. il castagno è una specie eliofila, caducifoglie e latifoglie. I castagni sono alberi molto longevi, possono diventare plurimillenari. La fioritura avviene a giugno e la fruttificazione a settembre-ottobre a seconda delle varietà.

In condizioni normali sviluppa un grosso fusto colonnare, con corteccia liscia, lucida, di colore grigio-brunastro. La corteccia dei rami è di colore bianco ed è cosparsa di lenticelle trasverse. Con il passare degli anni, generalmente dai quarant'anni in poi, la corteccia inizia a fessurarsi longitudinalmente a partire dal colletto.

Le foglie sono alterne, provviste di un breve picciolo e, alla base di questo, di due stipole oblunghe. La lamina è grande, lunga anche fino a 20-22 cm e larga fino a 10 cm, di forma lanceolata, acuminata all'apice e seghettata nel margine, con denti acuti e regolarmente dislocati. Le foglie giovani sono tomentose, ma a sviluppo completo sono glabre, lucide e di consistenza coriacea.

I fiori sono unisessuali, presenti sulla stessa pianta. I fiori maschili sono riuniti in piccoli glomeruli a loro volta formanti amenti eretti, lunghi 5–15 cm, emessi all'ascella delle foglie. Ogni fiore è di colore biancastro, provvisto di un perigonio suddiviso in 6 lobi e un androceo di 6-15 stami. I fiori femminili sono isolati o riuniti in gruppi di 2-3. Ogni gruppo è avvolto da un involucro di brattee detto cupola.

Il frutto è un achenio, comunemente chiamato castagna, con pericarpo di consistenza cuoiosa e di colore marrone, glabro e lucido all'esterno, tomentoso all'interno. La forma è più o meno globosa, con un lato appiattito, detto pancia, e uno convesso, detto dorso. Il polo apicale termina in un piccolo prolungamento frangiato, detto torcia, mentre il polo prossimale, detto ilo, si presenta leggermente appiattito e di colore grigiastro. Questa zona di colore chiaro è comunemente detta cicatrice. Sul dorso sono presenti striature più o meno marcate, in particolare nelle varietà del gruppo dei marroni. Questi elementi morfologici sono importanti ai fini del riconoscimento varietale.

Gli acheni sono racchiusi, in numero di 1-3, all'interno di un involucro spinoso, comunemente chiamato riccio, derivato dall'accrescimento della cupola. A maturità, il riccio si apre dividendosi in quattro valve. Il seme è ricco di amido.

Esigenze ed adattamento

Il castagno è una specie mesofila e moderatamente esigente in umidità[3][4]. Sopporta abbastanza bene i freddi invernali, subendo danni solo a temperature inferiori a -25 °C[3], ma diventa esigente durante la stagione vegetativa. Per questo motivo il castagno ha una ripresa vegetativa tardiva, con schiusura delle gemme in tarda primavera e fioritura all'inizio dell'estate. Al fine di completare il ciclo di fruttificazione, la buona stagione deve durare quasi 4 mesi. In generale tali condizioni si verificano nel piano montano (600–1300 m) delle regioni mediterranee o in alta collina più a nord. In condizioni di umidità favorevoli può essere coltivato anche nelle stazioni fresche del Lauretum, spingendosi perciò a quote più basse. Condizioni di moderata siccità estiva determinano un rallentamento dell'attività vegetativa nel mezzo della stagione e una fruttificazione irregolare[3]. Le nebbie persistenti e la piovosità eccessiva nei mesi di giugno e luglio ostacolano l'impollinazione incidendo negativamente sulla fruttificazione.

Nelle prime fasi tollera un moderato ombreggiamento, fatto, questo, che favorisce una buona rinnovazione nei boschi maturi, ma in fase di produzione manifesta una maggiore eliofilia.

A fronte delle moderate esigenze climatiche, il castagno presenta notevoli esigenze pedologiche, perciò la sua distribuzione è strettamente correlata alla geologia del territorio. Sotto l'aspetto chimico e nutritivo, la specie predilige i terreni ben dotati di potassio e fosforo e di humus. Le condizioni ottimali si verificano con pH di terreni neutri o moderatamente acidi; si adatta anche ad un'acidità più spinta, mentre rifugge in genere dai suoli basici, in quanto il calcare è moderatamente tollerato solo nei climi umidi[3]. Sotto l'aspetto granulometrico predilige i suoli sciolti o tendenzialmente sciolti, mentre non sono tollerati i suoli argillosi o, comunque, facilmente soggetti ai ristagni. In generale sono preferiti i suoli derivati da rocce vulcaniche (tufi, trachiti, andesiti, ecc.), ma vegeta bene anche nei suoli prettamente silicei derivati da graniti, arenarie quarzose, ecc., purché sufficientemente dotati di humus. I suoli calcarei sono tollerati solo nelle stazioni più settentrionali, abbastanza piovose, mentre sono mal tollerate le marne.

«Per te i tuguri sentono il tumulto

or del paiolo che inquïeto oscilla;

per te la fiamma sotto quel singulto

crepita e brilla:

tu, pio castagno, solo tu, l'assai

doni al villano che non ha che il sole;

tu solo il chicco, il buon di più, tu dai

alla sua prole;»

(Giovanni Pascoli, Il castagno)

da https://it.wikipedia.org/wiki/Castanea_sativa

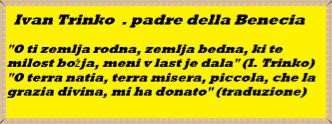

Ivan Trinko

evidenzia

MAGGIOLATA DI GIOSUè CARDUCCI

Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori; porta le ortiche e i fiori, i serpi e l’usignol. Schiamazzano i fanciulli in terra, e i...

Etichette

julia

traffico tempo reale

olga Uk

Trinko

.JPG)