DESCRIZIONE BLOG

PAGINE/STRANI

INNO SLOVENO

CERCA NEL BLOG

Modulo di contatto

translate

blog antifascista

follower

arhiv

8 mag 2024

7 giu 2022

SLAVIA: Un unico popolo e un'unica lingua, alle origini degli slavi

Da dove vengono gli slavi? Quale fu il loro spazio originario? Sono interrogativi senza risposta. Sappiamo che appartengono al grande ceppo indoeuropeo, e sappiamo che giunsero alle porte d’Europa tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Cosa fu di loro prima di allora lo si può a malapena dedurre dai ritrovamenti archeologici che ne mostrano la progressiva “iranizzazione” (non pensate all’odierno Iran, che pure non sarebbe così sbagliato, ma a sarmati, sciti, alani, popolazioni indoeuropee – come gli iraniani di oggi – che occuparono l’area della moderna Persia). Dalle popolazioni iraniche apprenderanno anzitutto la coltivazione della terra e la cremazione dei morti, tratti salienti della cultura slava fino alla conversione al Cristianesimo avvenuta, più o meno, intorno all’anno Mille.

Quando arrivano alle porte d’Europa gli slavi hanno una cultura definita, una propria produzione artigianale e una forte connotazione agricola. Non hanno scrittura (non l’avranno fino al nono secolo dopo Cristo) ma parlano la stessa lingua, lo “slavo comune“. Si stanziano nel bacino del Pripjat, tra i fiume Dnestr e Dnepr, o almeno così si crede. A spingerli in quelle terre, a cavallo tra le moderne Ucraina e Bielorussia, è la spinta di altri popoli che premono verso ovest. E’ infatti quella l’età delle grandi migrazioni.

Lo “slavo comune”

La lingua originaria degli slavi è oggi deducibile grazie alla filologia, esistono infatti molte parole comuni nelle moderne lingue slave grazie a cui è stato possibile stabilire quale fosse il “proto-slavo”, detto anche “slavo comune”, da non confondersi con il “paleoslavo”, di cui parleremo in futuro, che è stata la prima lingua letteraria. Lo “slavo comune” andò differenziandosi via via che le tribù slave si allontanavano tra loro, nello spazio e nel tempo, dopo aver lasciato la “culla” originaria nel bacino del Pripjat. Cosa fu a dividerle? La spinta di altre popolazioni provenienti da oriente, come gli unni e gli avari, frantumarono l’unità slava costringendo le tribù a disperdersi. Queste, nella loro diaspora, arriveranno a occupare uno spazio immenso che va dal Baltico al Mar Nero. L’uniformità linguistica ha retto fino al nono secolo, pur deteriorandosi rapidamente dal sesto secolo in poi. Ne sono nate una dozzina di lingue tra loro collegate da molti dialetti. Oggi, da Mosca a Praga a Skopje, la differenza non è così grande come sembra e sono ancora circa millesettecento le parole comuni.

La differenziazione è stata progressiva, tuttavia è stata più marcata dove la continuità tra genti slave è stata spezzata. Ad esempio gli slavi che, dalla “culla” originaria, si diressero verso ovest, si trovarono a un certo punto separati dagli slavi del sud a causa della presenza germanica e magiara. Le lingue slave si dividono oggi in tre gruppi che raccolgono lingue tra loro simili:

– lingue slave occidentali: polacco, ceco, slovacco, sorabo e casciubo

– lingue slave orientali: russo, bielorusso, ucraino

– lingue slave meridionali: sloveno, macedone, serbocroato e bulgaro (sul serbocroato, che tante questioni ha sollevato dopo la fine delle guerre jugoslave, si legga qui)

Il vocabolario comune

Dal vocabolario comune possiamo comprendere quali fossero le conoscenze tecniche degli slavi e come fosse il loro ambiente originario: descrivevano l’ambiente circostante con termini specifici per l’elemento acquatico (fiume, torrente, lago, mare ma anche palude, fango, acquitrino, ghiaccio). Conoscevano le stagioni, segno che vivevano in una zona temperata, e sapevano definire il tempo. Fanno pare del vocabolario comune il miglio, l’orzo, l’avena, la canapa e il lino, e usavano l’aratro, la vanga, il rastrello, il falcetto e la zappa. Conoscevano l’albero del melo ma non il faggio, cui diedero nome solo dopo essere migrati verso le terre dei germani (lo chiameranno “buk”, dal tedesco “buche”). Il loro mondo spirituale era fatto di divinità legate alla terra, alla guerra, ma anche a virtù morali (come amore, odio, giustizia, vendetta, bene e male, saggezza e castigo) che avevano sviluppato ben prima dell’incontro con il Cristianesimo. Ma è nella definizione delle strutture famigliari che raggiungono livelli tali da superare i germani, segno dell’importanza e della complessità dei rapporti sociali. I termini per descrivere queste realtà restano ancora oggi comuni ai popoli slavi.

La radice indoeuropea

Anche se i nazisti sostenevano il contrario, gli slavi sono indoeuropei (indogermanici o indoariani, come dicevano a Berlino). Questo si riscontra proprio nel vocabolario famigliare: mat, in russo, e mati in ucraino, ceco, serbocroato, bulgaro e sloveno, sono l’equivalente del latino mater e del tedesco mutter. Nel russo e nel bulgaro il termine sestra corrisponde al latino soror, quindi sorella, soeur, sister. Lo stesso vale per il russo brat, che è brother in inglese e frater in latino. La casa è dom in molte lingue slave, come in latino è domus, ed evidente è la comune origine del latino mare e dello slavo more. Interessante, in ambito tecnico, la parola kamen, che in slavo vuol dire pietra ma la cui radice “kam” è da accomunare alla radice germanica “ham“, che in inglese dà “hammer” (martello, che è fatto di pietra) e l’islandese hamarr conserva il significato originario di “roccia”.

Lo spazio slavo originario resta tuttavia difficile da definire e proprio per questo si è spesso prestato ad essere immaginato. E’ anzitutto uno spazio psicologico, un luogo vasto e perduto cui riandare nei momenti di difficoltà, quando l’identità delle nazioni slave è oppressa. Un’identità tuttavia forte, la cui specificità si è mantenuta grazie al relativo isolamento in cui gli slavi si sono trovati tra il 1000 a.C. e il 500 d.C.. Da quel momento in poi inizierà la storia degli slavi per come oggi la conosciamo. Una storia europea che vi racconteremo nelle prossime puntate.

https://www.eastjournal.net/archives/49533

—

(immagine Wikipedia: le lingue slave oggi)

25 lug 2021

Perché le lingue convivano nella fede

Alla presentazione del libro Benečija naš dom, che si è svolta nella chiesa di Camporosso/Žabnice venerdì, 2 luglio, sono stati molti gli spunti di riflessione e dialogo emersi dalle domande che il moderatore, Igor Jelen, ha posto all’autore del libro, mons. Marino Qualizza. Il libro, che raccoglie i suoi editoriali pubblicati sul Dom tra il 2003 e il 2020, spesso richiama avvenimenti e storia della comunità slovena in provincia di Udine. Per questo motivo non è potuto mancare il riferimento al plurilinguismo della Valcanale, alla sua storia, travagliata da due guerre mondiali e dalle opzioni, e alle problematiche che interessano la locale comunità slovena.

Non da ultima, quella della cura spirituale nelle lingue locali, soprattutto di quella in sloveno nelle chiese in cui essa è tradizionale. Particolarmente positivo è stato l’annuncio che don Alan Iacoponi ha espresso al termine della presentazione del libro, che è stata organizzata dalla Parrocchia di Camporosso insieme all’Associazione don Mario Cernet.Esprimendo l’opinione che la minoranza slovena debba smettere di ritenersi“minoranza” e considerarsi “comunità”, il parroco di Camporosso ha, infatti, espresso l’intenzione di ripiantare un tiglio nei pressi della chiesa di Valbruna. Fino a circa vent’anni fa un tiglio già svettava nei pressi della chiesa, dove era stato ripiantato, secondo tradizione paesana, dopo che era stato tolto dal centro del paese. Molto tempo fa, fino al XIX secolo, anche a Valbruna dopo la Messa nella festa patronale anche a Valbruna era usanza fermarsi all’ombra del tiglio ( lipa) per cantare i canti nel locale dialetto sloveno carinziano.

Come detto da don Alan, l’idea è stata suggerita da un fedele che non parla sloveno. A riprova di come anche chi non nasce in una cultura può imparare ad apprezzare e far propria quella dell’altro. (Luciano Lister)

https://www.dom.it/za-sozitje-jezikov-v-veri-in-po-zgodovini_perche-le-lingue-convivano-nella-fede/

31 dic 2020

15 ott 2020

ALASIA GREGORIO (1578 - 1626) SERVITA, LESSICOGRAFO

|

| Frontespizio del Vocabolario italiano, e schiavo... di Gregorio Alasia pubblicato a Udine nel 1607. |

Nato nel 1578 a Sommariva del Bosco (Cuneo), all’età di diciotto anni entrò nell’ordine dei serviti, abbandonando il nome secolare di Alessandro. Si trasferì quindi a Roma, ma nel 1601 passò a Duino, al seguito del conte Raimondo VI della Torre Valsassina, che nel 1591 aveva fatto erigere presso il proprio castello la chiesa dello Spirito Santo, gestita dai serviti. Giunto a Duino, A. vi celebrò la sua prima messa (1602) e divenne supervisore dei lavori di costruzione del nuovo convento, terminato nel 1607. Per precisa volontà del conte, i compiti principali della piccola comunità religiosa dovevano essere da un lato l’istruzione della nobiltà, dall’altro la predicazione e l’acculturamento della popolazione locale, soprattutto con l’intento di arginare il diffondersi della dottrina protestante. In tale contesto l’A. compilò e diede alle stampe il Vocabolario italiano, e schiavo. Che contiene una breve instruttione per apprendere facilmente detta lingua schiava, le lor ordinarie salutationi, con un ragionamento famigliare per li viandanti, uscito a Udine nel 1607 presso Giovanni Battista Natolini, la cui edizione originale ci è pervenuta in un unico esemplare che fu acquistato a Vienna dallo slavista Jernej Kopitar per conto del barone Sigmund Zois von Edelstein (1747-1819), volume oggi conservato alla Biblioteca nazionale e universitaria (Narodna in univerzitetna knjižnica) di Lubiana. L’opera era destinata in primo luogo ad agevolare la comunicazione tra i religiosi e le popolazioni del luogo e rappresenta, pertanto, un documento di grande interesse per la cultura del Litorale e del Friuli austriaco e per la storia della lingua slovena (soprattutto relativamente alla parlata in uso nelle località costiere e sul Carso, sino a Gorizia ed al Collio). Il libretto, di formato molto ridotto, si apre con una dedica a monsignor Mattias della Torre Valsassina, il giovane nobiluomo che insegnò all’A. la «lingua schiava»; segue la prefazione «Al benigno lettore», contenente anche alcuni elementi di introduzione al lessico (ad esempio: Coniugatione di sum, es; Avertimenti circa i nomi; Salutationi ordinarie; «modo di numerare»). Il vocabolario vero e proprio, stampato su due colonne, consta di 2.617 lemmi in italiano e di 2.841 in sloveno. ... LEGGI

http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/alasia-gregorio/

10 ott 2020

Per la prima volta in Benečija la Prima Comunione in sloveno

La Prima Comunione dei dieci bambini che hanno svolto gli incontri di catechismo anche in sloveno rimarrà in storia.

► La Vita Cattolica su Instagram: https://www.instagram.com/lavitacattolica/18 ago 2020

PRAVICA OD PATALÏNA, LISÏCE ANO UKA - LA FAVOLA DEL GALLO, DELLA VOLPE E DEL LUPO

|

| Val Resia/Rezija |

sö ki bota lajali to jë se naredilo tu-w Wasy ta-na Solbici.

Wsë na den bot je paršla lisica. Na jë bila karjë lačna.

Na jë poledala patalïna anu mu rakla, na di: “Zakoj stojïš ta-wnë, som, pridi dölo!” Ki na jë wžë si mïslila da, kako na ćë löpo a snëst.

Patalyn jë ji rëkel, an di: “Në, ja ostajën izdë zajtö ki vin, da tï be tëla radë me snëst!“

Ano lisïca jë mu rakla: “Oh, kako be tako, da si misliš da be tëla te snëst! Na viš, da somo naredili kontret, ta-mi brawčići, da na bomo se snëdli već ta-mi nomi!?!”

Patalyn jë rëkel lisici, an di: “Në, na vin nikar od isaa kontrata!”

Anu lisica jë mu rakla: “To nï karjë, ki somo a paraćali!”

Kar to si pravilo, to vïdi öbadwa uka. Pa un jë bil karjë lačen.

Ko lisica jë vidala, da uk se blïžë rudi već nu već, na jë se wstrašila.

Ano patalyn jë jo barel: “Mo kako, da se bojiš! Zakoj?”

Lisica jë rakla, na di: “Se bojïn, da an be me na snidël!”

Ano patalyn jë ji rišpundel: “Mo kako, nisi rakla, da jë kontret!”

.“Jë, jë kontret – jë rakla lïsica, na di – mo nïsamo šćë a podpïsali!”

Ano na jë hïtë wbižala.

Di li passò una volpe ed era molto affamata. Guardò verso il gallo e gli disse: “Perché stai lassù da solo, viene giù!”.

Stava già pensando come poterselo mangiare.

Il gallo le rispose: “No, io resto qui, perché so che potresti mangiarmi!”

E la volpe gli disse: “Oh, come! Mangiarti! Ma assolutamente no! Non sai che abbiamo fatto un contratto tra noi animali con il quale ci impegniamo a non mangiarci più tra di noi!?!”

Il gallo rispose alla volpe: “No, non so nulla di questo contratto!”

E la volpe: “Ma si, è stato fatto proprio poco tempo fa!”

In quel momento entrambi videro il lupo che stava scendendo dal monte vicino. Anche lui era molto affamato.

Quando la volpe vide che il lupo si stava avvicinando sempre di più a loro si impaurì.

E il gallo le chiese meravigliato: “Ma come, hai paura? E di che cosa?”

E la volpe rispose: “Ho paura che mi possa mangiare!”

E il gallo: “Ma come, non hai appena detto che è stato fatto un contratto con il quale tra gli noi animali non ci mangeremo più!?!”

“Si – rispose – ma il contratto non è stato ancora firmato!”

E scappò via veloce.

19 lug 2020

Corso di sloveno online gratuito: cos’è Slonline.si e come funziona

“Da tempo avevamo in mente di creare un moderno corso online di sloveno come lingua straniera dedicato alle persone che desiderano imparare questa lingua da autodidatti in modo efficace, coinvolgente e divertente,”

Come funziona slonline.si?

- Nella prima fase, “Impara”, vengono presentate le frasi e le parole in sloveno con la traduzione in italiano. Un aspetto molto utile è che cliccando sull’apposita icona si può sentirle pronunciare, sia a velocità normale che rallentata.

- La fase “Fai esercizio” comprende diversi esercizi, come ascoltare una frase o parola in sloveno e scegliere la traduzione appropriata.

- Nella fase “Metti in pratica” si trovano esercizi di un livello di difficoltà leggermente superiore a quello della fase precedente. Ad esempio, viene chiesto di scrivere la traduzione in sloveno di una frase o parola in italiano, di ascoltare una frase in sloveno e scriverla e di registrarsi mentre si pronuncia una frase, controllando poi se la pronuncia è corretta.

- L’ultima fase, “Controlla”, è una specie di auto-verifica delle nozioni apprese. Sullo schermo appaiono frasi in italiano e viene chiesto: “Sai la frase in sloveno?” Cliccando appare la soluzione.

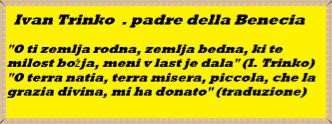

Ivan Trinko

evidenzia

MAGGIOLATA DI GIOSUè CARDUCCI

Maggio risveglia i nidi, maggio risveglia i cuori; porta le ortiche e i fiori, i serpi e l’usignol. Schiamazzano i fanciulli in terra, e i...

Etichette

julia

traffico tempo reale

olga Uk

Trinko